Flora & Fauna

Artenschutz und strategische Umweltprüfung

Selbst die vom RVBO herangezogenen Ergebnisse der strategischen Umweltprüfung im Hochbühlgebiet deuten auf eine „erhebliche Beeinträchtigung“ der Flora, Fauna und der biologischen Vielfalt hin. Wir halten selbst diese traurige Bewertung noch für zu „positiv“ und fordern daher eine Überprüfung der angewandten Kriterien.

Der Europäische Gerichtshof hat am 4. März 2021 entschieden, dass das Töten einzelner Individuen einer Art, selbst wenn dies die Population nicht direkt gefährdet, rechtswidrig ist. Dieses Urteil unterstreicht die Notwendigkeit, jeden Lebensraum und jedes Lebewesen individuell zu betrachten und zu schützen, über den bloßen Erhalt von Populationszahlen hinaus.

Fledermäuse

Die Waldgebiete rund um Hochbühl sind entscheidend für das Überleben vieler Fledermausarten, von denen einige in Baden-Württemberg als stark gefährdet eingestuft sind. Diese Arten nutzen das Gebiet nicht nur als Sommer- und Winterquartier, sondern auch als Durchzugs- und Nahrungsgebiet. Die Installation von Windkraftanlagen führt bei den Fledermäusen häufig zu Barotraumen, einer durch Druckunterschiede verursachten internen Verletzung, die oft tödlich endet. Eine Beschränkung der strengen Artenschutzvorgaben auf die Sicherung von Populationen, wie hier geschehen, ist offensichtlich nicht EU-rechtskonform. Eine Konstruktion von Schwerpunktvorkommen mit einer Mindestanzahl von mehreren Arten entbehrt der rechtlichen Grundlage. Die Entscheidung des EuGH ist für alle Eingriffsplanungen gültig, selbst bei immissionsschutzrechtlichen Genehmigungen für Erneuerbare-Energie-Projekte.

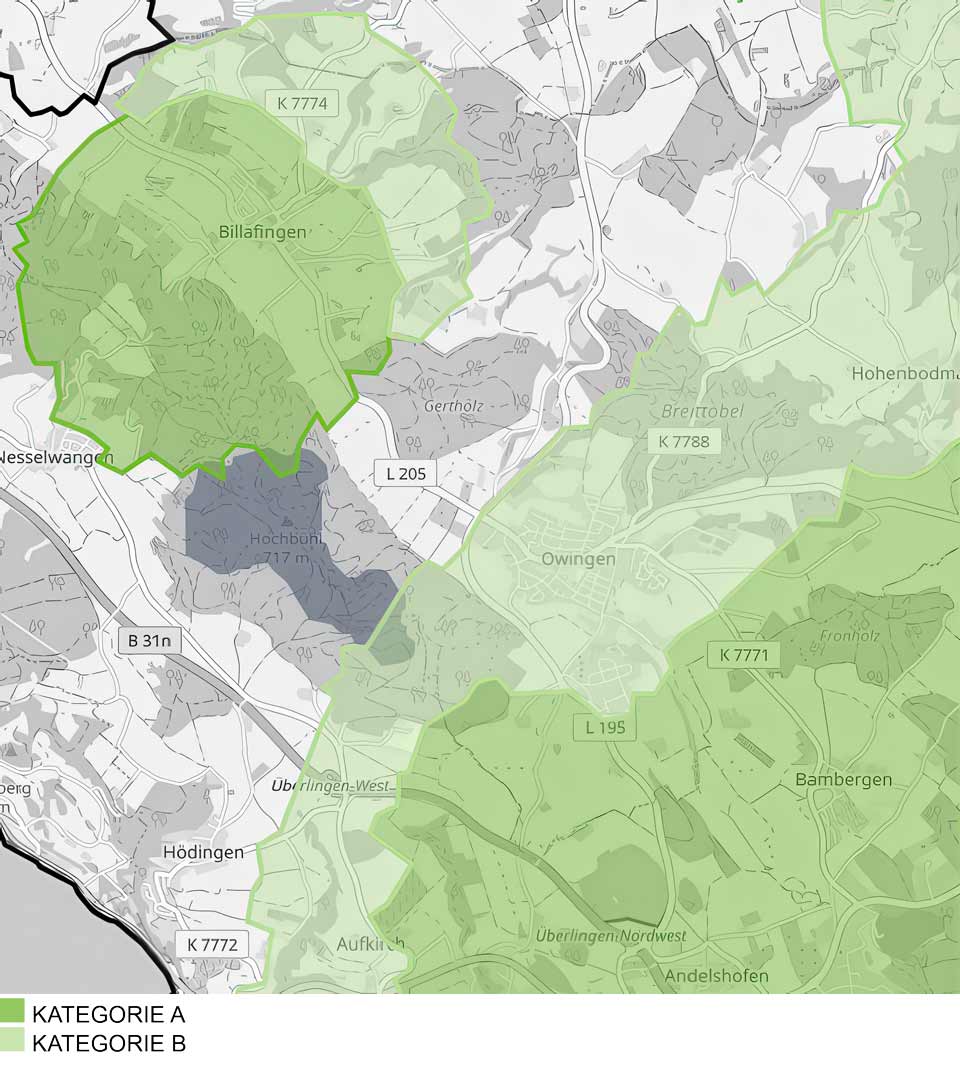

Diese Widersprüche, ob bei den windkraftsensiblen Fledermäusen oder den Vogelarten, die in den Datenbanken der LUBW offenliegen, versucht man zu überwinden, indem „Quellpopulationen“ konstruiert werden, die für die Kategorisierung A und B maßgebend sind. Der Verdacht liegt nahe, dass man damit Restriktionen in den potenziellen Windgebieten der Wald- und Hochlagen klein halten wollte.

Fledermäuse werden durch Windkraftanlagen infolge einer direkten Kollision oder durch ein Barotrauma (innere Verletzungen durch veränderte Druckverhältnisse im Rotorblattbereich) getötet. Das geplante Vorranggebiet Hochbühl sowie die umgebenden Waldgebiete weisen bei Fledermäusen eine große Artenvielfalt und Artendichte auf. In einer Stellungnahme des „Arbeitskreises Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben“ im Naturschutzbund Deutschland aus dem Jahr 2012 wird die herausragende Bedeutung des dortigen, reich strukturierten und sehr naturnahen Waldgebietes als Lebensraum für zahlreiche, gesetzlich geschützte Arten belegt. Die mehr als 30jährigen Beobachtungen und Aufzeichnungen dokumentieren, dass es sich bei diesem Gebiet um eines der wichtigsten Fledermaus-Winterquartiere im Raum Bodensee-Oberschwaben handelt. Deshalb hat der Arbeitskreis in seiner damaligen Stellungnahme auch folgerichtig die Ausweisung eines Vorranggebietes Windenergie auf dem Hochbühl abgelehnt. Der Regionalverband Oberschwaben hat unter anderem auf Grund dieser Gegebenheiten damals das Gebiet nicht für die Windkraftnutzung freigegeben. Ortskundige Spezialisten gehen davon aus, dass sich an der vorstehend beschriebenen Situation bis zum heutigen Tag nichts geändert hat. Bei einer systematischen Untersuchung ist sogar mit weiteren Arten und Beständen zu rechnen. Die betreffenden Waldgebiete werden gegenwärtig von einer Vielzahl von Fledermausarten als Lebensraum genutzt (Sommer- und Winterquartiere, Nahrungshabitate, Durchzugsgebiete wandernder Fledermausarten).

Die 2012 vom Arbeitskreis Fledermäuse Bodensee-Oberschwaben) festgestellten Arten sind:

- Großes Mausohr

- Kleine Bartfledermaus

- Bartfledermaus spcc. / Myotis Mystacinus/brandtii

- Wasserfledermaus

- Fransenfledermaus

- Brechsteinfledermaus

- Großer Abendsegler

- Breitflügelfedermaus

- Zweifarbfledermaus

- Zwergfledermaus

- Mückenfledermaus

- Rauhhautfledermaus

- Braunes Langohr

- Langohr spcc.

Dem Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie ist zu entnehmen, dass es sich bei neun dieser Arten (Nummer 1,2,4,5,6,10,11,12 und 13) um windkraftsensible Arten mit artenschutzrechtlicher Bedeutung handelt. Zwei dieser Arten sind in diesem Fall die Bartfledermaus und der Große Abendsegler. Diese sind Arten mit Sonderstatus und fallen in die Artenschutz-Kategorie A. Aus dem uns aktuell vorliegenden Schreiben geht hervor, dass im vergangenen Winter auf dem Höhenrücken wieder Gruppen von überwinternden Großen Abendseglern festgestellt worden sind. Die Kartierungen der LUBW entsprechen keinesfalls der aktuellen Situation auf diesem Höhenrücken. Sie sind ungenau und lückenhaft. Fünf der o.g. Arten sind nicht kartiert (Nr.3,6,7,11,14), insbesondere die o.g. Sonderstatusarten (Nr.3 und 7).

Um weitergehende Planungssicherheit bereits auf der Ebene des Regionalplans zu erhalten, sind zunächst vertiefende Untersuchungen durchzuführen. Auch fordern wir eine Korrektur der Kategorisierung dieses Waldgebietes sowie eine Überarbeitung der Kartierung durch die LUBW. Angesichts der hohen Artendichte im dortigen Gebiet sind die geplanten Maßnahmen mit dem Artenschutz nicht zu vereinbaren.

Fledermausvorkommen auf dem Hochbühl

Der Südkurier fragte diese Woche (KW14/2025): „Windräder am Hochbühl: Ändern geschützte Fledermäuse die Pläne am Bodensee? Eine neue Untersuchung weist in dem Gebiet streng geschützte Arten nach.“ Die von der Gemeinde Owingen in Auftrag gegebene Untersuchung der Fledermausvorkommen auf dem Hochbühl kommt zusammenfassend zu folgender Bewertung: „Der Höhenzug dieser siedlungsarmen Region birgt ein großes Fledermausartenvorkommen, dass sich sicher auf die störungsfreie Abgeschiedenheit der Wälder mit alten Baumbeständen und räumlich in Verbindung stehenden, kleinen Siedlungen zurückführen lässt.“ Und weiter: „Das verdeutlicht auch das Vorkommen von hier nachgewiesenen, besonders seltenen und schutzbedürftigen Fledermausarten. Das Plangebiet „Hochbühl“ steht somit in einem kilometerlangen Netzwerk an zusammenhängenden Lebensräumen ohne relevante Barrieren und erhöhter Mortalitätsrisiken für Fledermäuse.“ Besonders erfreulich ist das nachgewiesene Artenspektrum streng geschützter Fledermäuse. Dazu wird ausgeführt: „Mit insgesamt 13 auf Artniveau nachgewiesenen und 5 auf Gattungsebene bestimmten Fledermausarten, weist das Plangebiet eine für Waldflächen hohe Fledermausartenvielfalt auf. Das Untersuchungsgebiet weist unter den hier nachgewiesenen streng geschützten Anhang IV-Arten der FFH-Richtlinie auch die in Baden-Württemberg stark gefährdete Anhang II/IV-Art Großes Mausohr (Myotis myotis), die vom Aussterben bedrohte Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), und die stark gefährdete Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und somit ein Vorkommen von drei besonders seltenen und wertgebenden Waldfledermausarten auf.“ Sie finden die vollständige Untersuchung und weitere interessante Informationen dazu in den unten angefügten Links.

Helfen Sie dieses besondere Gebiet zu erhalten!

Weitere Infos

- Link zum PDF der Untersuchung: https://owingen.ris-portal.de/sitzungen?p_p_id=RisSitzung&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_RisSitzung_sitzungId=160876&_RisSitzung_resource=singleDocument&_RisSitzung_schriftgutId=2073884

- Link zu einem Video zur Mopsfledermaus: Die Mopsfledermaus im Porträt

VögeL

Das gesamte Gebiet mit den umgebenden Flächen weist einen großen Vogelreichtum auf. Zu den Arten gehören Schwarz- und Rotmilan, Baumfalke, Weiß- und Schwarzstorch (Ruhestätter Ried, Walterer Moor), Graureiher, Kolkrabe und Wanderfalke. Im Fachbeitrag Artenschutz für die Regionalplanung Windenergie der LUBW wurden als kollisionsgefährdet deklariert: Baumfalke, Rotmilan, Schwarzmilan, Wanderfalke und Weißstorch. Der, als kollisionsgefährdet beschriebene Koloniebrüter Graureiher ist in dem Gebiet, um den Hochbühl mit großer Individuen-Dichte zu beobachten. Die Vogelart Schwarzstorch ist als Sonderstatusart zu behandeln. Aufgrund ihrer besonderen Gefährdung und Seltenheit ist im Fall der Realisierung des Windkraftprojektes mit einem erhöhten Tötungsrisiko bzw. erheblichen Störung und somit einer Verschlechterung des Erhaltungszustands auf Landesebene zu rechnen.

Darüber hinaus fordern wir das europaweit bekannte Waldrapp-Projekt zur Wiederansiedlung des in Europa seit Jahrhunderten ausgestorbenen Ibis-Vogels Waldrapp in die Abwägung mit einzubeziehen. Dieses EU-LIFE-Projekt ist von internationaler Bedeutung und leistet, neben der Wiederansiedlung dieser Vogelart, einen wichtigen ornithologischen Beitrag zur Erforschung des Migrationsverhaltens dieses Vogels. Der Aufbau der Waldrappkolonie am Standort Überlingen/Hödingen wurde mit erheblichen Finanzmitteln der EU unterstützt; auch die Heinz-Sielmann-Stiftung hat für das Projekt beträchtliche Fördergelder bereitgestellt. Waldrappe haben in der Brut- und Aufzuchtzeit einen großen Aktionsradius. Die „Flugschule“ war damals auch im Bereich des Hochbühls zu beobachten. Insbesondere in den Zeiten mit großer Trockenheit befliegen die Vögel entferntere Gebiete mit feuchtem Talgrund (z. B. bei Salem und Frickingen). Auch das Billafinger Urstromtal mit seinen feuchten Talniederungen wird angeflogen. In der Folge besteht bei einer Errichtung von Windkraftanlagen auf dem Hochbühl ein potenziell erhebliches Kollisionsrisiko.

Es ist unserer Ansicht nach nicht nachvollziehbar und völlig unverständlich, dass Arten, die als ausgestorben gelten, keinen Eingang in die Artenauswahl der windkraftempfindlichen Arten und somit keinerlei Berücksichtigung finden. Dieses Vorgehen muss unbedingt überdacht werden. Auch hier sind aus unserer Sicht, wie bei den Fledermäusen, vor einer weiteren Entscheidung des RVBOs zwingend unabhängige und systematische Untersuchungen notwendig.

Insekten

Im Jahr 2019 wurde von Forschern des DLR (Deutsche Raum- und Luftfahrtforschung) eine Studie über die Wechselwirkungen von Fluginsekten und Windparks veröffentlicht. Eine Modellrechnung gibt hier Hinweis auf einen noch nicht umfassend erforschten Aspekt der Windenergie: Rund 1200 Tonnen Fluginsekten werden beim Durchfliegen der Rotoren von Windparks in Deutschland pro Jahr getötet, dies sind 5-6 Mrd. Insekten pro Tag. Diese Größenordnung der betroffenen Fluginsekten könnte ein relevanter Faktor für die Stabilität der Fluginsektenpopulation sein und damit den Artenschutz und die Nahrungskette beeinflussen.

Insekten erfüllen wichtige ökologische Funktionen. Sie sind Nahrungsgrundlage für viele Tiere, wie z. B. Vögel, Mäuse, Frösche oder Eidechsen. Für die Bestäubung aller blühenden Pflanzen, insbesondere im Obst- und Gemüseanbau sind Insekten äußerst wichtig, aber auch für großflächig angebaute Ackerkulturpflanzen, wie z. B. Raps und Sonnenblumen.

Der Obstanbau und die Streuobstwiesen sind bei uns im Bodenseeraum hoch zu bewertende kultur-landschaftliche und auch wirtschaftliche Faktoren. Der geplante Eingriff in die Natur durch die Errichtung von Windkraftanlagen und die damit verbundene Tötung von Insekten wird dabei oft relativiert, jedoch stellen diese Windkraftanlagen einen zusätzlichen, vom Menschen verursachten Faktor dar, der das ohnehin schon fragile ökologische Gleichgewicht weiter belastet.

Biotopverbund Bodensee

In der strategischen Umweltprüfung wurden die Kernflächen und Kernräume des regionalen und des landesweiten Biotopverbunds, die Verbundräume des regionalen Biotopverbunds und die Wildtierkorridore bewertet. Keinen Niederschlag fand dabei der Biotopverbund Bodensee der Heinz-Sielmann-Stiftung, der unweit des am Hochbühl geplanten Vorranggebiets für Windkraft liegt. Die Schaffung weiterer Weiher in der Umgebung hat die Vogeldichte erheblich erhöht und bietet nun Lebensraum für 180 Vogelarten. Diese naturbelassenen Bereiche bieten nicht nur Schutz für die Tierwelt, sondern auch Erholungsmöglichkeiten für uns Menschen, die sich hier in unbelasteter Natur bewegen können.

Wir weisen deshalb mit Nachdruck darauf hin, dass das Vorranggebiet im Herzen des Kerngebietes des Biotopverbundes liegt. Mit zahlreichen Projekten im Billafinger und Nesselwanger Tal (u.a. Heinz Sielmann Weiher, Inge Sielmann Weiher, Seelfinger Weiher, Weiher im Nesselwanger Ried, Eisweiher bei Stockach, Biotopkomplex Eggenweiler Hof, Neue Biotope Bambergen, Hödinger Wiesen und Streuobstlandschaft) wurde ein einzigartiges Netzwerk unterschiedlichster Lebensräume für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Durch diese, teilweise großflächigen Renaturierungsmaßnahmen konnte ein enormer Anstieg der Artenvielfalt bei Flora und Fauna erreicht werden. Dies zeigt beispielsweise das Gebiet des Heinz-Sielmann-Weihers, für das es genaue und langjährig erfasste Daten zur Vogelwelt gibt (Erhebungen von Prof. Berthold, Max-Planck-Institut für Ornithologie, Radolfzell-Möggingen). So wurden in diesem Gebiet von 1971 bis 2004 insgesamt 115 Vogelarten festgestellt. Seit der Einrichtung des Heinz-Sielmann-Weihers, ist die Artenzahl auf aktuell über 180 Arten angestiegen, darunter auch durch Windenergieanlagen stark gefährdete Arten wie beispielsweise der Weißstorch oder der Schwarz- und der Rotmilan. Entsprechendes gilt nach Erhebungen von Prof. Berthold auch für Insekten, Amphibien und für die Individuendichte bei Fledermäusen.

Im Hinblick auf die vorstehend genannten Gegebenheiten würden Windenergieanlagen auf dem Hochbühl ein hohes Gefährdungspotential bergen; diese befänden sich im Zentrum der Flugwege von mobilen Tierarten, die sich zwischen den ringförmig um den Höhenrücken angelegten Feuchtgebieten bewegen.

Der Biotopverbund Bodensee wurde im Jahr 2014 als offizielles Projekt der „UN-Dekade Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Damit wurden die Hochrangigkeit und Wirksamkeit des Biotopverbundes, vor allem in Bezug auf den Schutz von Lebensräumen und freilebenden Tier- und Pflanzenarten, gewürdigt. Ein wesentliches Ziel des „Biotopverbundes Bodensee“ ist die Einbeziehung der Menschen aus nah und fern in das Großprojekt. Dazu gibt es, u. a. für den Heinz Sielmann Weiher, zwischenzeitlich eine Vielzahl an Medien (z. B. Wanderkarten, Flyer) und Einrichtungen (z. B. Besucherplattform, Schilfweg). Die Besucher sollen dabei eine Landschaft erleben können, die durch ihr reichhaltiges Arteninventar und aufgrund eines weitgehend unbelasteten Landschaftsbildes eine große Erholungsqualität für den Menschen besitzt.

Durch Windenergieanlagen auf dem Hochbühl würde das landschaftlich reizvolle Bild des Billafinger und des Nesselwanger Tales, sowie anderer Projektstandorte massiv durch technische Anlagen überprägt und gestört werden. Hierdurch würde eine weitere wesentliche Zielrichtung der Heinz-Sielmann-Stiftung und des „Biotopverbunds Bodensee“ stark entwertet. Auch diese Belange müssen in die Abwägung jeder weiteren Planung des RVBO’s mit aufgenommen werden.

Biodiversitätsstrategie der EU

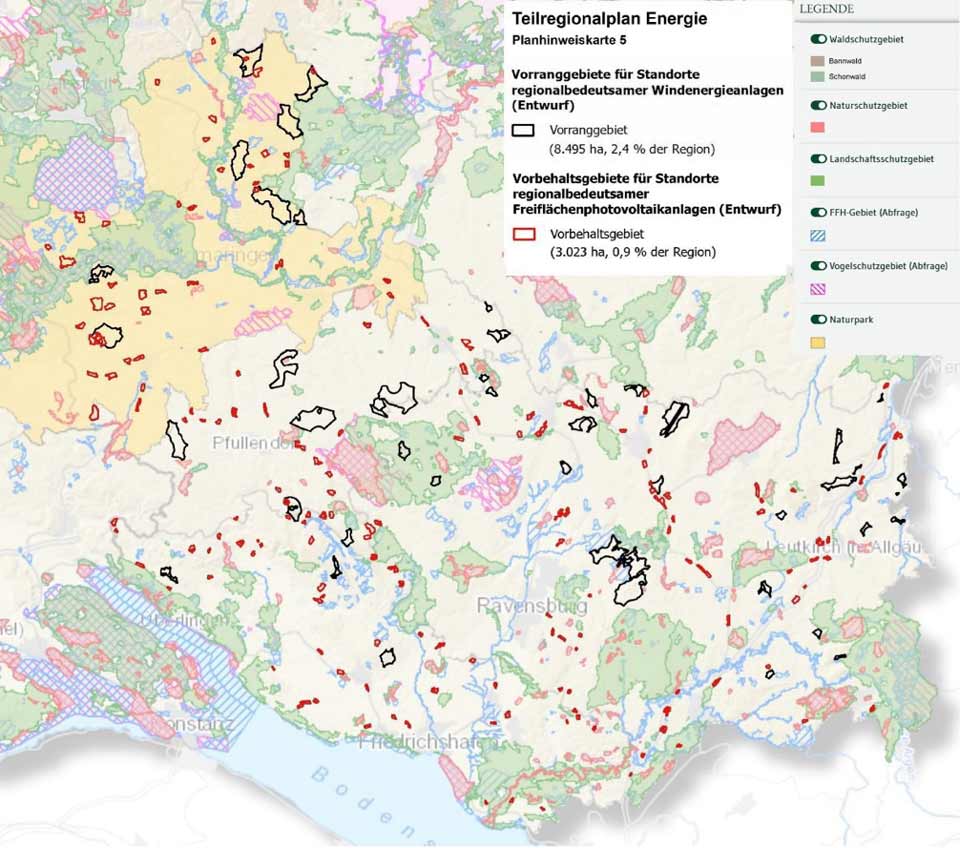

Die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 sieht vor, dass jedes Land 30 Prozent seiner Fläche unter strengen Schutz stellen soll, was auch ein Verschlechterungsverbot beinhaltet. Bereits 2020 hat der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages i.V. mit dem Bundesamt für Naturschutz Überlegungen für eine mögliche Umsetzung angestellt. Dem 30-Prozent-Ziel kann gerade noch entsprochen werden, wenn hierfür sämtliche vorhandenen Schutzgebiete herangezogen werden. Im Planungsraum wären das alle Naturschutzgebiete, FFH- und Vogelschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Naturparks. Auch die regionalen Grünzüge könnten z. T. in eine solche Strategie einbezogen werden. Ein Großteil der ausgewiesenen Flächen für die Windenergie liegt in solchen Schutzgebieten.

Schutzgebietskulisse und Energieplanung

In der Landesregierung BW herrscht über die Lösungsstrategien der EU-Biodiversitätsstrategie offensichtlich große Unsicherheit, wie in der Stuttgarter Zeitung zu lesen war (Abendausgabe 03.01.2023 „Land muss beim Artenschutz zulegen“). Auszüge: Die Ziele der Weltnaturschutzkonferenz hat auch Baden-Württemberg noch längst nicht erreicht. …. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sprach von einem großen Durchbruch, als kurz vor Weihnachten 200 Staaten auf der Weltnaturschutzkonferenz in Montreal ihre Abschlusserklärung veröffentlichten – danach sollen 30 Prozent der Landfläche bis 2030 unter Schutz gestellt sein. …

Um die Anforderungen der Biodiversitätsstrategie zu erfüllen, die offensichtlich erheblich mit den Ausbauzielen der Erneuerbaren Energien in Konflikt stehen, müssten ausgewogene Umsetzungskonzepte erarbeitet werden. Dies ist am sinnvollsten mit dem Instrument der Landschaftsplanung auf verschiedenen Ebenen (regional und kommunal) zu lösen. Wir fordern die Umsetzung der Biodiversitätsstrategie der EU.

Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz des BMUV

Seit Sommer 2023 läuft ein hoch dotiertes Förderprogramm des Bundes, das auf die Verknüpfung von Klima- und Biodiversitätsschutz abzielt. Auszüge:

Das ist natürlicher Klimaschutz. Intakte Ökosysteme sind natürliche Klimaschützer. Wälder und Auen, Böden und Moore, Meere und Gewässer, naturnahe Grünflächen in der Stadt und auf dem Land binden Kohlendioxid aus der Atmosphäre und speichern es langfristig. Sie wirken zudem als Puffer gegen Klimafolgen, indem sie Hochwasser aufnehmen und bei Hitze für Abkühlung sorgen. Und schließlich erhalten sie unsere Lebensgrundlagen, bieten wichtige Lebensräume für Tiere und Pflanzen, speichern Wasser und sind Rückzugsorte für Menschen. Das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) wird Ökosysteme schützen, stärken und wiederherstellen. Es verbindet Klimaschutz mit Naturschutz und sorgt mit einer Vielzahl von Maßnahmen dafür, dass degradierte Ökosysteme wieder gesund, widerstandsfähig und vielfältig werden. …

So geht es weiter – Moore und Wälder. Große Klimaschutzeffekte erfordern oft langfristige Veränderungen. Das gilt z. B. für Moore und Wälder. Sie sind wichtig als Lebensräume für Tiere und Pflanzen, für einen funktionierenden Wasserhaushalt und als Kohlenstoffspeicher. …

Das Vorranggebiet Hochbühl als großflächiges Waldgebiet ist prädestiniert für diese Art des Klimaschutzes. Hier sind bereits z. T. hohe Ökosystemqualitäten (Laubwälder) vorhanden, die es zu schützen und weiterzuentwickeln gilt. Dazu gibt es im Vergleich zu anderen Regionen ein hohes Potential für die Renaturierung von Moor- und Feuchtgebieten. Andere Räume wie Industriezonen und Intensiv-Agrargebiete haben diese Potentiale für naturbasierten Klimaschutz nicht. Es ist deshalb kontraproduktiv, wenn pauschal für jede Region in Deutschland dieselben Ausbauziele für Erneuerbare Energien festgelegt werden, egal, ob es viel oder wenig Windpotential gibt, egal, welche Bedingungen für natürlichen Klimaschutz vorhanden sind, egal, welche Konflikte, insbesondere zu den Biodiversitätszielen, entstehen. Wir fordern, dass in Regionen mit erhöhten Anstrengungen für natürlichen Klimaschutz der kontraproduktive Ausbau der Windenergie in korrelierendem Rahmen zurückgestellt wird.

Landschaftsrahmenplanung

Wir bemängeln, dass kein gültiger Landschaftsrahmenplan auf der Website des Regionalverbandes abrufbar ist. Ein Datenzugriff durch die Öffentlichkeit wird durch das Umweltinformationsgesetz geregelt. Eine Landschaftsrahmenplanung ist gesetzlich vor einer Regionalplan-Fortschreibung erforderlich, da diese bei der Planung berücksichtigt werden muss. Wenn bei einer Planung dem Landschaftsrahmenplan nicht entsprochen werden kann, muss dies vom Regionalverband erklärt und begründet werden. Wir fordern die Einsicht in einen gültigen Landschaftsrahmenplan, um die Kongruenz zu überprüfen.

Gemäß dem Naturschutzgesetz Baden-Württemberg ist die Aufstellung des Landschaftsrahmenplans eine Pflichtaufgabe der Regionalverbände. Er formuliert Ziele und Maßnahmen für die Entwicklung von Natur und Landschaft in der Region und ist damit ein eigenständiger Fachplan von Naturschutz und Landschaftspflege für die regionale Ebene. Zudem ist der Landschaftsrahmenplan das fachliche Fundament für die Umweltprüfung des Regionalplans und liefert wichtige Anhaltspunkte für regionalplanerische Stellungnahmen zu raumbedeutsamen Vorhaben sowie für die kommunale Landschaftsplanung.

Der Landschaftsrahmenplan betrachtet die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima, Luft, Pflanzen, Tiere und Lebensräume, Landschaftsbild sowie landschaftsbezogene Erholung. Er setzt den Rahmen und gibt Impulse für eine aktive Gestaltung der Landschaftsentwicklung, die insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Nutzungskonkurrenzen und sonstiger aktueller und zu erwartender Veränderungen beispielsweise durch Energiewende, Klimawandel und demographischen Wandel notwendig ist.

Ein stringentes Zielkonzept bietet die Chance, trotz hohem Nutzungsdruck eine attraktive Landschaft zu erhalten, da z. B. Fördermittel sowie Kompensationsmaßnahmen gebündelt eingesetzt und auch nachgeordnete Planungen entsprechend ausgerichtet werden können. Auch kulturlandschaftliche Eigenarten können herausgearbeitet und so die Identifikation mit der Region gestärkt werden.

Mach mit!

Du hast Lust, dich einzubringen und auch zu engagieren? Oder möchtest du uns finanziell unterstützen? Egal wie, wir benötigen dein Engagement!

Du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns über deine Unterstützung!