LANDSCHAFT & KULTUR

Das westliche Bodenseegebiet, bekannt für seine unberührte Hügel- und Tallandschaft, stellt ein unverwechselbares Juwel dar. Diese Region bietet eine Vielzahl von reizvollen Ausblicken, etwa von Aufkirch oder vom Hödinger Berg aus, oder den beliebten Wanderwegen zwischen Überlingen und Ludwigshafen. Die natürliche Schönheit des Bodenseebeckens zieht jährlich unzählige Besucher an. Diese Aussichtspunkte ermöglichen weite Sichten, die bei Föhnwetter besonders eindrucksvoll sind. Diese Landschaft ist auch ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, der wesentlich zum Fremdenverkehr beiträgt.

Die geplanten Windenergieanlagen auf dem Hochbühl würden das Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen. Mit ihrer Höhe von bis zu 300 Metern würden sie das visuelle Erscheinungsbild der Region stark verändern und sind von vielen Punkten aus gut sichtbar, was die landschaftliche Schönheit, ihren Erholungswert und auch die touristische Anziehungskraft des Gebiets beeinträchtigen werden.

Neben der natürlichen Landschaft besitzt das Gebiet auch kulturell bedeutende Stätten wie die historische Altstadt Überlingen mit dem Münster St. Nikolaus. Die Windkraftanlagen würden auch diese historischen Ansichten massiv stören. Zudem bedarf es einer besonderen Berücksichtigung der Denkmalschutzbelange, wie sie beispielsweise bei der Kirche St. Michael in Aufkirch und der Gedenkstätte für das Flugzeugunglück bei Brachenreuthe gegeben ist.

Wir, der Verein Gegenwind Hochbühl e.V., setzen uns für die Bewahrung der einzigartigen Natur- und Kulturlandschaft unseres Gebiets ein. Wir fordern eine sorgfältige Überprüfung und Anpassung der Umweltbewertungen und eine klare Festlegung von Ausschlussgebieten, um die natürliche Schönheit dieser Kulturlandschaft auch für zukünftige Generationen zu schützen.

Schutzgut Landschaft

Das Bodenseebecken ist ein Landschaftsraum von herausragender internationaler Bedeutung. Dabei sind die Sichtbeziehungen – besonders bei Föhnwetterlage – grenzübergreifend. Hinzu kommt, dass die Landschaft rund um den Überlinger See ein großes Alleinstellungsmerkmal besitzt: Im Gegensatz zu den bodenseenahen Gebieten in der Schweiz und in Österreich, sowie zum östlichen Teil des deutschen Bodenseegebietes, ist die Landschaft im westlichen Bodenseegebiet deutlich weniger vorbelastet durch Be- und Zersiedelung. Dieses Gebiet ist durch eine reizvolle und abwechslungsreiche Tal- und Hügellandschaft mit einer herausragenden Formen-, Struktur- und Nutzungsvielfalt geprägt.

Windenergieanlagen auf dem Hochbühl würden weite Bereiche der westlichen Bodenseeregion technisch überformen und auf diesen international bedeutsamen Landschaftsraum massiv störend einwirken. So wären sie beispielsweise von bedeutenden Aussichtspunkten im Bodenseekreis aus (z. B. Aufkirch oder Hödinger Berg) sehr gut einsehbar, ebenso von den Höhenzügen im weiteren Umfeld (z.B. Randen, Bodanrück, Abbruchkante Oberer Linzgau). Der Hödinger Berg liegt in der ersten Reihe zum Bodensee und gehört mit zu den schönsten und beliebtesten Aussichtspunkten der Region. Er ist einer der attraktivsten Abschnitte der bedeutenden Wanderwegeverbindung zwischen Überlingen und Ludwigshafen. Deshalb führen auch viel begangene Wanderwege zwischen den Naturschutzgebieten Spetzgarter Tobel und Hödinger Tobel (Hauptwanderweg 9, Jubiläumsweg Bodenseekreis) über den Hödinger Berg. Auf dem Hödinger Berg, mit seinem weithin zu sehenden Lindenbaum, ist eine nur wenig vorbelastete und technisch überformte Bodenseeuferlandschaft zu erleben. Dieser Bereich hat deshalb auch eine herausragende Bedeutung für den Fremdenverkehr und die Naherholung der Überlinger Bevölkerung.

(Visualisierung von Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld)

Auch dem Bodanrück kommt eine herausragende Bedeutung zu. Dieser Höhenzug hat aufgrund seiner landschaftlichen Schönheit, der gut ausgebauten Spazier-, Rad- und Wanderwege und seiner Blickbeziehungen für den Tourismus und die Erholungsvorsorge eine herausragende Bedeutung. Die Windenergieanlagen auf dem Hochbühl wären von vielen Standorten zwischen Konstanz-Staad und Wallhausen aus äußerst gut einsehbar, zumal der Hochbühl die Höhenzüge Hödinger Berg und Aufkircher Höhe deutlich überragt und damit visuell als Teil der Höhenzüge in der ersten Reihe zum Bodensee hin in Erscheinung tritt. Auch von der Mainau und von der Autofähre Meersburg-Konstanz aus bestünde eine unvermeidbare Sichtbarkeit der Anlagen auf dem Hochbühl.

Aufgrund ihrer großen Fernwirkung hätten diese Windenergieanlagen auf dem Hochbühl eine erheblich störende Auswirkung auf das Landschaftsbild im gesamten westlichen Bodenseegebiet. Auch in der Nahwirkung werden die Windenergieanlagen erhebliche Beeinträchtigungen hervorrufen. In den Gemeinden Owingen und Nesselwangen wird es bei einer Realisierung der Windenergieanlagen auf dem Hochbühl nahezu keinen Platz mehr geben, der nicht visuell von den technischen Anlagen überprägt wird. Durch die Lage auf einem Höhenrücken ist mit einer optisch besonders bedrängenden Wirkung zu rechnen. Wie im Punkt „Mensch & Gesundheit“ bereits erwähnt, kommt zu den 300 Metern Anlagenhöhe noch der rein topographische Höhenunterschied vom Talgrund Owingen / Nesselwangen bis auf den Bergrücken hinzu.

Die in der strategischen Umweltprüfung beim Schutzgut „Landschaft“ vorgenommene Bewertung („keine erkennbar erhebliche Beeinträchtigung“) ist für uns, angesichts der Einzigartigkeit und der Schönheit des westlichen Bodenseegebietes, nicht nachvollziehbar und muss in diesem besonderen Bodenseeuferbereich entsprechend überarbeitet werden. In der damaligen, bereits erwähnten Stellungnahme der Stadt Überlingen vom 13.09.2012 wird deutlich gemacht, dass grundsätzlich alle Standorte im Bodenseebecken und den angrenzenden Höhenzügen abgelehnt werden und ein Ausschlussgebiet rund um den Bodensee anzustreben ist. Auch ist der Höhenzug Hochbühl visuell der ersten Reihe zuzuordnen und daher auszuschließen.

Es stellt sich für uns die Frage, wieso man jetzt zu einer völlig anderen Einschätzung kommt. Wir fordern, dass das Land Baden-Württemberg Ausschlussgebiete bestimmt, die für die Menschen, die Kulturlandschaft und den internationalen Tourismus eine herausragende Bedeutung einnehmen. Das Bodenseebecken und hierbei

insbesondere das westliche ist ein einmaliges Juwel, welches in seiner Ursprünglichkeit und Schönheit zu schützen gilt.

Schutzgut Kultur

Unter der Rubrik „Kultur- und Sachgüter“ enthält der Steckbrief zur Potenzialfläche WEA-435-002 Hochbühl folgende Eintragung: In der Umgebung (< 7,5 km) des in höchstem Masse raumbedeutsame Kloster Birnau Maurach. In der Umgebung (< 10 km) der UNESCO Welterbestätte Pfahlbauten.

Wallfahrtskirche – Kloster Birnau Maurach: Die Wallfahrtskirche Birnau ist eine dem Patronat Mariens unterstellte Barockkirche am Nordufer des Bodensees, zwischen den Orten Nußdorf und Uhldingen-Mühlhofen in Baden-Württemberg. Die Kirche liegt in Birnau an der Westroute der Oberschwäbischen Barockstraße direkt an der B 31. Sie wurde von 1746 bis 1749 von dem Vorarlberger Baumeister Peter Thumb für die Reichsabtei Salem errichtet. Die Kirche erhielt eine reiche barocke Ausstattung mit Fresken von Gottfried Bernhard Götz sowie Stuckaturen, Altären und Skulpturen von Joseph Anton Feuchtmayer, deren bekannteste der Honigschlecker ist, ein Putto mit Bienenkorb.

Das der Kirche vorgelagerte Ordensgebäude mit dem markanten Glockenturm beherbergt heute ein Priorat der Zisterzienserabtei Wettingen-Mehrerau. Seit 1946 ist sie auch Pfarrkirche der Orte Deisendorf und Nußdorf. 1971 wurde die Birnau von Papst Paul VI. zur Basilika minor erhoben. Sie ist heute einer der beliebtesten Wallfahrtsorte im Bodenseeraum. Jährlich wiederkehrende Marienwallfahrten ziehen teilweise Zehntausende von Pilgern an. Im Jahr gibt es 18 offizielle Wallfahrten, deren beliebteste die Fatima-Wallfahrten sind (jeweils am 13. jedes Monats). Die Kirche ist wegen ihrer malerischen Lage ein sehr beliebter Ort für Hochzeiten und darüber hinaus eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten am See. Der ausgewählte Ort lag auf einem Hügelvorsprung am Ufer des Überlinger Sees, oberhalb der klostereigenen Weinberge und der bereits existierenden Wirtschaftsgebäude (Schloss Maurach). Die Umgebung der Kirche ist bis heute nahezu unbebaut, so dass keine anderen Gebäude die Sichtbarkeit beeinträchtigen. Man nahm zugunsten der Fernwirkung sogar in Kauf, dass der Altar nicht wie bei Kirchen üblich nach Osten ausgerichtet werden konnte.

(Visualisierung von Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld)

Die Wallfahrtskirche liegt auf einer Höhe von ca. 429 m ü. NN., Wohingegen die Potenzialfläche auf einer Höhe von 700 m ü. NN. liegt. Hieraus resultiert bereits ein Höhenunterschied von ca. 271 m. Addiert man hier noch die gängigen Höhen der Windkraftanlagen hinzu, kommt man auf eine Höhendifferenz von ca. 550 m.

Windkraftanlagen in direkter Sichtbeziehung zu diesem hochstehenden Denkmal verbieten sich augenscheinlich. Hierbei muss beachtet werden, dass die Regionalpläne nach neuer Gesetzgebung keine Höhenbeschränkungen mehr enthalten dürfen. Gerade im windarmen. süddeutschen Raum bevorzugen Windkraftbetreiber derzeit schon Windkraftanlagen mit einer Höhe von 280 m. Hinzu kommt, dass die Windkraftanlagen auf der Potenzialfläche auf Höhenlagen errichtet werden und somit die dominante Wirkung noch massiv verstärkt wird. Zwischen der Potenzialfläche und der Wallfahrtskirche Birnau liegen keinerlei Höhenflächen, sodass der direkte Sichtkontakt massiv vorliegt. Hinzu kommt der enorme Höhenunterschied zwischen der Potenzialfläche und der Wallfahrtskirche.

UNESCO- Welterbstätte Pfahlbauten: Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands und wurden 2011 aufgrund Ihrer hervorragenden Erhaltung unter Wasser zum UNESCO Weltkulturerbe der Menschheit erklärt. Die Prähistorischen Pfahlbauten sind als archäologische Fundgruben von großer Wichtigkeit für das Verständnis früherer Agrargesellschaften in Europa. In einzigartiger Weise geben die Überreste dieser prähistorischer Siedlungen Einblick in Leben und Handelsbeziehungen im Alpenraum sowie in die Anpassung dieser Gesellschaften an ihre Umwelt unter sich verändernden klimatischen Bedingungen. Die Pfahlbaufundstätten geben Aufschluss über die Siedlungsstrukturen der prähistorischen Gesellschaften an den Seeufern über einen Zeitraum von über 4000 Jahren.

Das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen ist ein am Bodensee gelegenes archäologisches Freilichtmuseum mit angeschlossenem Museumsbau in Unteruhldingen im Bodenseekreis in Baden-Württemberg, das archäologische Funde und Nachbauten von Pfahldörfern aus der Stein- und Bronzezeit präsentiert. Dem Museum ist ein wissenschaftliches Forschungsinstitut angeschlossen. Mit jährlich mehreren Hunderttausend Besuchern, darunter mehrere Zehntausende Schülern, zählt es mit zu den größten und bestbesuchten Freilichtmuseen Europas.

(UNESCO- Welterbstätte Pfahlbauten)

(Visualisierung von Landschaftsarchitekt Hr. Bielefeld)

Historische Altstadt Überlingen mit Münster St. Nikolaus: In der strategischen Umweltprüfung werden in Bezug auf die Kulturgüter Kloster Birnau/Maurach und die UNESCO-Welterbestätte Pfahlbauten erhebliche Beeinträchtigungen attestiert. In der Aufführung ist allerdings die denkmalgeschützte Altstadt mit dem Nikolausmünster nicht berücksichtigt. Die nahezu 300 Meter hohen Windenergieanlagen, die zudem auf dem über 700 Meter (ü.d. Meeresspiegel) hohen Hochbühl stehen würden, wären eine erhebliche visuelle und ästhetische Beeinträchtigung des reizvollen, historischen Stadtbildes, welches insbesondere vom See und vom Bodanrück aus sehr gut wahrgenommen wird.

Aufgrund der geringen Entfernung zur Stadt würden die Anlagen das Stadtbild massiv technisch überprägen. In diesem Zusammenhang ist es für uns zudem nicht erklärbar, weshalb andernorts historische Gebäude, wie beispielsweise die Waldburg, das Schloss Salem oder Sigmaringen mit entsprechend großen Abstandsflächen versehen werden, eine herausragende Altstadtkulisse wie Überlingen jedoch keine entsprechende Würdigung erfährt. Die Altstadt hat eine außerordentliche Ausstrahlungswirkung. Denkmalschutz ist ein öffentlicher Belang und muss an dieser Stelle erneut geprüft werden. Wir fordern aus oben genannten Gründen eine Einzelfallprüfung durch die Denkmalschutzbehörde.

(Visualisierung von Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld)

Gedenkstätte Flugzeugabsturz bei Brachenreuthe: Ein weiteres Denkmal bzw. eine Gedenkstätte bei Brachenreuthe wurde nicht in den Planungen des RVBOs berücksichtigt. Dieses Mahnmal wurde zum Gedenken an die 71 Todesopfer des Flugzeugabsturzes 2002 im Jahr 2004 aufgestellt. Bei Kollision und Absturz der beiden Maschinen waren Trümmerteile, Gepäck und Leichenteile weit verstreut auf einem Areal von mehreren Quadratkilometern niedergegangen. Auf Wunsch von Hinterbliebenen wurde dieser Gedenkort gestaltet – jährlich findet hier eine Gedenkfeier statt.

(Visualisierung von Landschaftsarchitekt Ulrich Bielefeld)

Kirche St. Michael / Aufkirch: Auch die denkmalgeschützte Kirche St. Michael in Aufkirch, als erste Urkirche der Stadt Überlingen, findet in der Betrachtung des RVBO keine Würdigung.

Schutzgut Infrastruktur

Wir weisen darauf hin, dass sich in der näheren Umgebung des Vorranggebietes der Hubschrauberlandeplatz des Überlinger Krankenhauses (3 Kilometer) und der Sportflugplatz Plessing/Bambergen (2,8 Kilometer) befinden. Der Hochbühl liegt im Anflugkorridor der Linienflugmaschinen von Frankfurt (FRA) nach Friedrichshafen (FDH), insbesondere der letzten Maschine mit Landezeit um 22:25 Uhr in Friedrichshafen. Der Hochbühl wird im Landeanflug von Nord/West in Richtung Süd/Ost überflogen, um dann über dem Bodensee eine Schleife Richtung Friedrichshafen zu nehmen.

(Visualisierung – 3D Simulation – V-KON.media, 2024)

WINDATLAS BW 2019

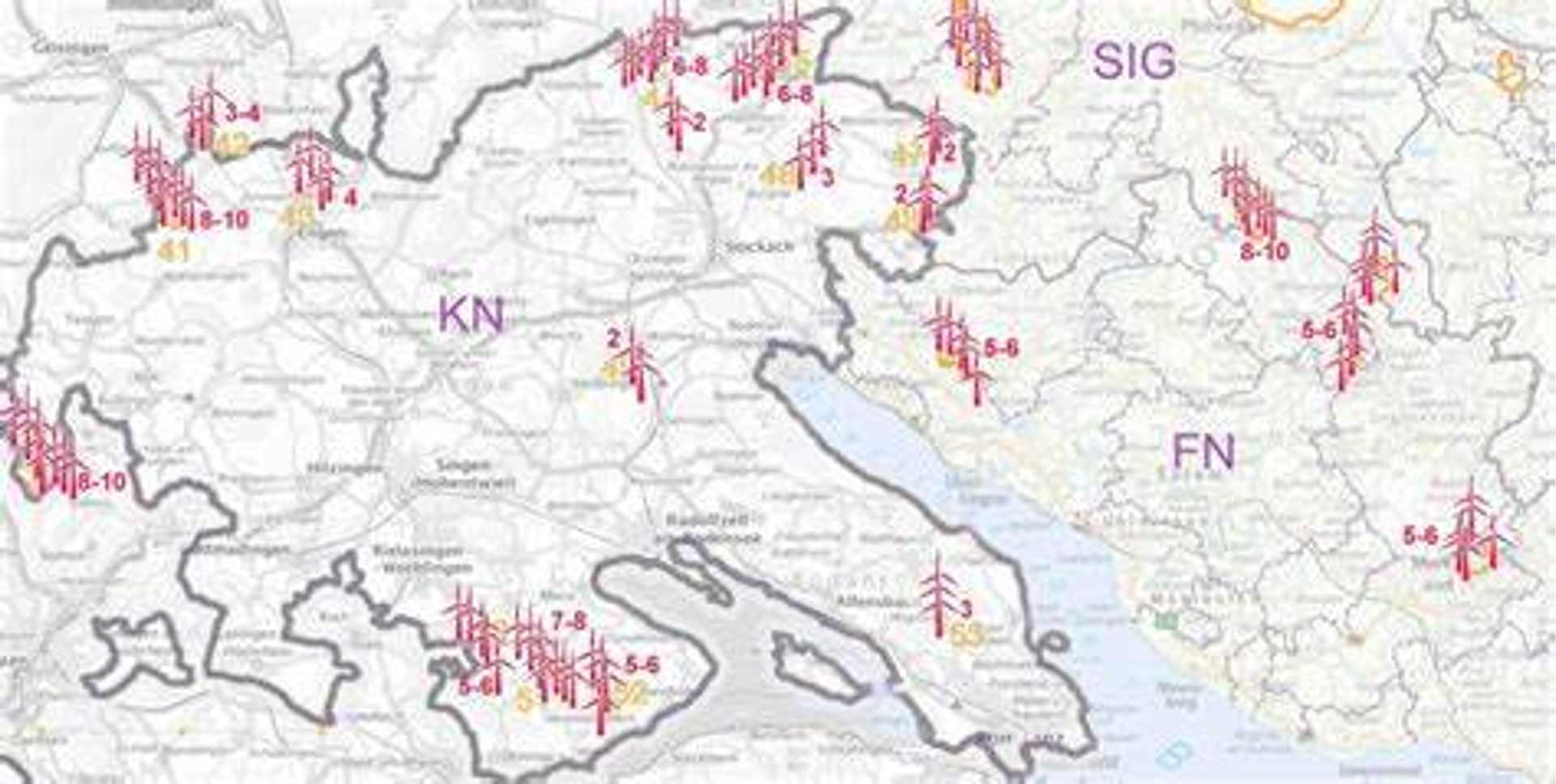

Die Suchraumkulisse für die Ausweisung von Vorranggebieten wurde nicht auf die im Windatlas dargestellten Potentialflächen eingeschränkt. Diese beruhen auf Windleistungsdichten über 190 W/m². Ein Teil der in der Planhinweiskarte dargestellten Flächen liegt unterhalb dieses Leistungsbereichs. Mit wenigen Ausnahmen im Allgäu liegen sogar alle Flächen unterhalb der empfohlenen Mindestertragsschwelle von 310 W/m² des Bundesverbandes Windenergie und damit im unwirtschaftlichen Bereich.

Die AG Regionalverbände und der Gemeindetag haben sich am 05.09.2019 dafür ausgesprochen, den neuen Orientierungswert auf 270 W/m² anzusetzen. Auch in einer Schrift des Bundesamtes für Naturschutz vom Juni 2021 werden fast alle Bereiche des Regionalverbandes als Ausschlussflächen dargestellt, weil die Windhöffigkeit unter 7 m/s liegt. Investitionen in die Windenergie rechnen sich dann wohl nur mit überdurchschnittlicher Subventionierung. Ein öffentliches Interesse an der Windnutzung besteht danach nicht, schon gar nicht ein „überragendes“. Die Prognosewerte des Windatlasses werden nicht hinterfragt, obwohl es genügend Anhaltspunkte für zu optimistische Werte gibt. Eine Nachprüfung der tatsächlich erzielten Erträge vieler, seit Jahren installierter Anlagen in BW ergab eine oft drastische Unterschreitung der vorher errechneten Prognosen:

- 3 Windkraftwerke (je 3,3 MW) in Goldboden bei Schorndorf 71 % zu hoch,

- 19 Windkraftwerke (je 2,45 MW) auf der Ostalb bei Lauterstein 56 % zu hoch,

- 12 Windkraftwerke (je 3,3 und 3,45 MW) in Blaufelden-Langenburg 57 % zu hoch

Nahezu jedes Windrad im Süden von Baden-Württemberg erreichte nicht die Referenzwerte von 60 %, die zum Zeitpunkt der Planvorlage als Voraussetzung für eine Genehmigung galten. Überregional, im landesweiten oder bundesweiten Vergleich, muss der Standort Hochbühl als unterdurchschnittlich eingeordnet werden.

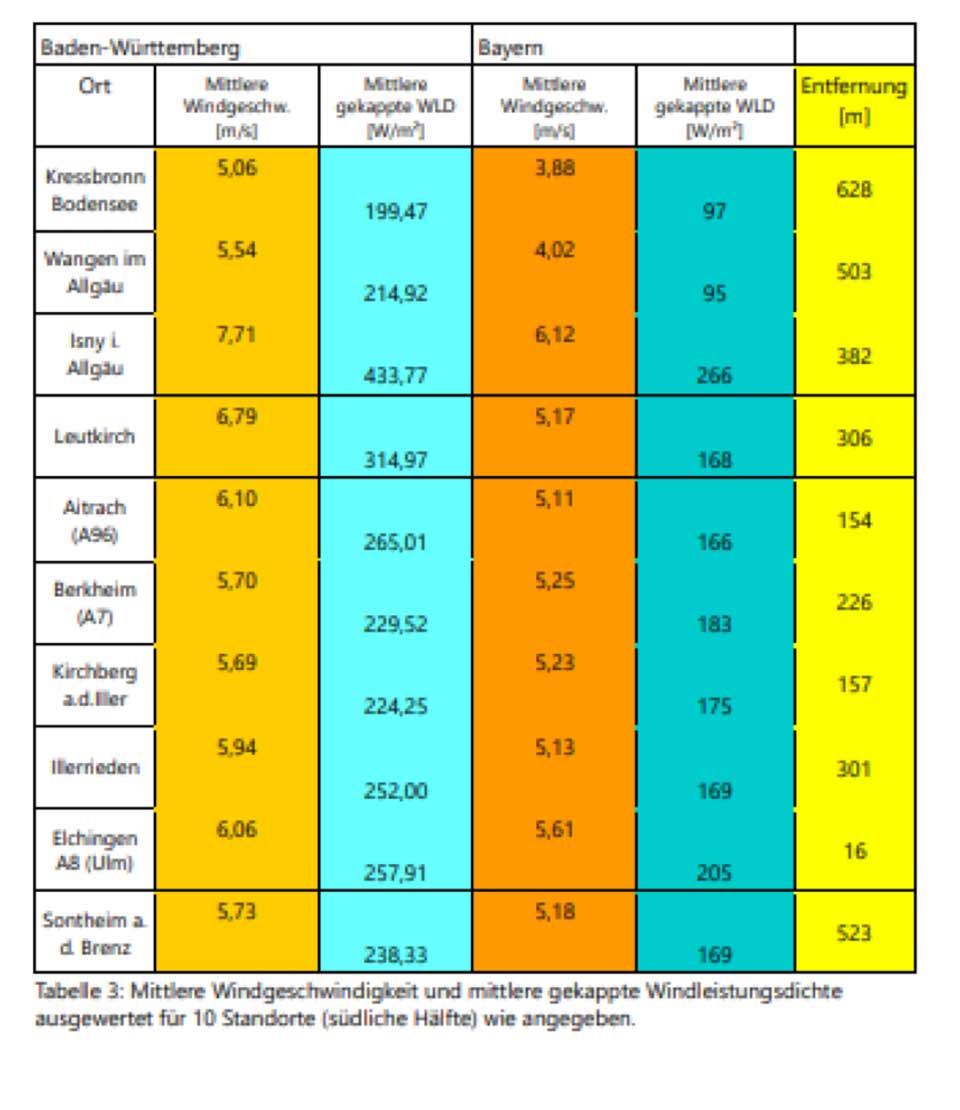

Kritiken am Windatlas Baden-Württemberg 2019 mehren sich und werden durch die drei Wissenschaftler Detlef Ahlborn, Jörg Saur und Michael Thorwart in ihrer Studie (2022) „Der Windatlas Baden-Württemberg 2019 im Realitätscheck“ untermauert. Ein weiterer Beitrag erschien im Dezember 2023. Diesen legten zwei der drei Fachmänner – nämlich Saur und Thorwart – zusammen mit Willy Fritz vor. Die Forscher vergleichen hier den baden-württembergischen Windatlas mit dem bayerischen Gegenstück. Bemerkenswert für den Laien: Im Grenzgebiet zwischen Baden-Württemberg und Bayern kommen die Atlanten der jeweiligen Bundesländer auf andere Werte. Beispiel Elchingen. Die Messpunkte der beiden Länder liegen nur 16 Meter auseinander, aber der Wind in Bayern weht einen halben Meter pro Sekunde lauer als in Baden-Württemberg. In Leutkirch liegt die Windleistungsdichte auf baden-württembergischer Seite gar 87 Prozent höher als auf der bayerischen Seite. Ist etwa der alemannische Wind stärker als der bayerische?

Die signifikante Änderung der mittleren Windgeschwindigkeiten und der mittleren gekappten Windleistungsdichte an der Landesgrenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern kann nicht auf der Basis von physikalisch-technischen Sachargumenten erklärt werden. Dies erkennt man auch, wenn man die amtlichen Daten des Deutschen Wetterdienstes aus den Messungen der mittleren Windgeschwindigkeit entlang der Landesgrenze auf beiden Seiten auswertet. Man erkennt die Stetigkeit der Windgeschwindigkeit entlang der Linie beim Übergang zwischen Baden-Württemberg und Bayern. Die gemessenen mittleren Windgeschwindigkeiten bei Grenzübergang ändern sich (bis auf die inhärenten geringen statistischen Fluktuationen) nicht. Daran erkennen wir, dass sich die wahren, gemessenen physikalischen Windverhältnisse beim Passieren der Landesgrenze nicht ändern. Demzufolge muss es sich bei den signifikanten Änderungen, wie sie aus dem Vergleich der beiden Windatlasse folgen, um Artefakte der Windatlasse handeln.

Der Ausbau der Windenergie in Deutschland basiert maßgeblich auf dem Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG), welches durch finanzielle Anreize in Form von festgelegten Vergütungssätzen die Investition in Windenergieanlagen attraktiv macht. Diese Vergütungen werden durch die Allgemeinheit finanziert und stellen eine Form indirekter Subvention dar. Kritisch zu betrachten ist, dass die Höhe der Vergütungssätze insbesondere an Standorten mit ungünstigen Windbedingungen erhöht wird, was paradoxerweise bedeutet: Je geringer das Windangebot, desto höher die finanzielle Unterstützung. Diese Regelung des EEG kann zu ineffizienten Investitionsentscheidungen für windschwache Standorte im Süden Deutschlands wie etwa dem Hochbühl führen. Die Überarbeitung des Windatlasses Baden-Württemberg 2019 ist unseres Erachtens daher unumgänglich.

Der Hochbühl liegt im Windschatten zum Sipplinger Berg (Hauptwindrichtung). Ggf. wird sich zeigen, ob tatsächlich auch ausreichend Druckwinde vorherrschen. In unserer Region Überlinger See weht der Wind nicht stetig. Dies findet im Windatlas auch keine Berücksichtigung. Wir fordern daher aufgrund der bislang vorliegenden Daten zwei unabhängige zertifizierte Windgutachten in einer weiteren Planung zu berücksichtigen.

Mach mit!

Du hast Lust, dich einzubringen und auch zu engagieren? Oder möchtest du uns finanziell unterstützen? Egal wie, wir benötigen dein Engagement!

Du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns über deine Unterstützung!