WALD, BODEN, WASSER, KLIMA

Der Hochbühlrücken ist ein wertvolles Ökosystem, das zahlreiche Funktionen für die Natur und den Menschen erfüllt. Der Verein Gegenwind Hochbühl e.V. setzt sich aktiv für den Schutz dieses Lebensraums ein. Im Folgenden und möchten wir die Gründe darlegen, warum Windkraftanlagen im Wald nicht errichtet werden sollten.

Schutzgut Wald: Der Erhalt und Schutz des Waldes auf dem Hochbühl sind von großer Bedeutung für die biologische Vielfalt, den Wasserhaushalt und das Wohlbefinden der Bevölkerung. Als naturnahes Ökosystem bietet er Lebensraum für zahlreiche Arten und leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität. Unser Verein Gegenwind Hochbühl e.V. setzt sich aktiv für den Schutz dieses wichtigen Lebensraums ein.

Biodiversität und Lebensraum: Der Wald auf dem Hochbühl beherbergt eine außerordentliche biologische Vielfalt. Als eines der naturnächsten Ökosysteme bietet er Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten, darunter auch bedrohter Arten. Die komplexen Strukturen alter Bäume mit Baumhöhlen, rissiger Borke und abgestorbenen Ästen schaffen einzigartige Mikrohabitate, die für viele Organismen unverzichtbar sind.

Klimaregulation und CO2-Speicherung: Wälder binden große Mengen Kohlendioxid und speichern es langfristig in Biomasse und Boden. Ein Hektar Wald kann jährlich rund zehn Tonnen CO2 binden. Der Hochbühl-Wald trägt somit aktiv zur Regulation des Mikro- / Kleinklimas und mildert lokale Klimaextreme ab.

Wasser- und Bodenschutz: Die Wälder des Hochbühls fungieren als natürliche Wasserspeicher und -filter. Sie nehmen Niederschläge auf, reinigen das Wasser und tragen zur Grundwasserneubildung bei. Zudem schützen die Wurzelsysteme den Boden vor Erosion und verhindern Erdrutsche.

Erholungsraum für die Bevölkerung: Der Wald auf dem Hochbühl bietet den Menschen in der Region Owingen-Nesselwangen-Überlingen einen wertvollen Naherholungsraum. Seine ursprüngliche Natur schenkt Ruhe und Entspannung, während die Bewegung auf Waldpfaden und das Einatmen der reinen Waldluft sowohl Körper als auch Seele guttun. In einer zunehmend urbanisierten Welt gewinnt diese Erholungsfunktion immer mehr an Bedeutung. Der Hochbühl-Wald dient dabei gleichzeitig als lebendiger Lernort für Umweltbildung und Naturerfahrung. Hier können Menschen jeden Alters die Zusammenhänge in der Natur erleben und verstehen lernen, was das Bewusstsein für den Umweltschutz stärkt.

Obwohl der direkte Flächenverbrauch von Windkraftanlagen im Wald zunächst prozentual gering erscheinen mag, sind die ökologischen Auswirkungen erheblich. Die Rodung von Waldflächen für Fundamente, Zufahrtswege und Stromleitungen fragmentiert den Lebensraum und beeinträchtigt sensible Ökosysteme nachhaltig. Der Wald auf dem Hochbühl ist ein Schutzgut, dass es zu bewahren gilt. Seine vielfältigen ökologischen Funktionen und seine Bedeutung für den Naturschutz überwiegen die potenziellen Vorteile von Windkraftanlagen an diesem Schwachwind-Standort bei weitem. Als Verein Gegenwind Hochbühl e.V. setzen wir uns dafür ein, diesen wertvollen Lebensraum für zukünftige Generationen zu erhalten und nachhaltige Alternativen zur Energiegewinnung zu fördern.

Schutzgut Wald

Der Hochbühl weist mit seinen steilen Abhängen eine sehr bewegte Geomorphologie mit zahlreichen Geländeeinschnitten auf. Die verkehrstechnische Erschließung für die erforderlichen Schwer- und Großtransporte bedingen breite und massiv ausgebaute Verkehrswege, dazu kommen große Kurven- und Wenderadien. Dies wird, auch aufgrund der großen Länge der Zuwegung, zu einer großflächigen Bodenversiegelung und Zerstörung von hochwertigen Waldböden und landwirtschaftlich genutzten Vorrangfluren der Stufe I führen. Hinzu kämen die massiven Eingriffe in die Geomorphologie bzw. in den Molasse-Sandstein. In der Folge würden abschnittsweise massive Verbauungen, an den im Zuge des Straßenbaus entstehenden Böschungen und Geländeeinschnitten erforderlich werden, um die Erosionsprozesse des weichen, leicht erodierbaren Sandsteins zu unterbinden. Hinzu kommt, dass die Verkehrswege aufgrund von zunehmenden Starkniederschlagsereignissen sehr schnell ausgespült werden. In der Folge wäre ein Ausbau mit einer Schwarzdecke nicht zu umgehen.

Im Übrigen hat auch schon die Stadt Überlingen unter Bürgermeister Ralf Brettin in ihrer damaligen Stellungnahme vom 13.09.2012 zur damaligen Fortschreibung des Teilregionalplans Windenergie die verkehrstechnische Erschließung des Standortes Hochbühl als „schwierig“ bezeichnet, welche mit vielen Problemstellungen behaftet ist. Die Stadt hat damals bereits „mögliche Zuwegungen und Aufstellflächen“ intensiv geprüft. Die Gegebenheiten sind bis zum heutigen Tag dieselben geblieben. Die mit der aufwendigen Erschließung verbundenen Eingriffe und Kosten stehen in keinem Verhältnis zum erwartbaren Windertrag bei nur geringer Windleistungsdichte. Die Erschließung des Standortes Hochbühl zählt im Übrigen mit zu den schwierigsten und aufwendigsten im gesamten Verbandsgebiet. Aus unserer Sicht muss der Aspekt Erschließung in diesem besonderen Fall in die Abwägung mit einbezogen werden.

Auch sollte das Kriterium „Neigung des Geländes“ nochmals überarbeitet werden. Darüber hinaus werden mit den genannten vier bis sechs Anlagen selbst weitere massive Eingriffe in die wertigen Waldböden verursacht. Die Natur braucht 100 Jahre, um einen Zentimeter hochwertigen Waldboden zu bilden.

Es ist davon auszugehen, dass in 20 bis 25 Jahren die Anlagen wieder zurückgebaut werden müssen. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen aber, dass ein kompletter Rückbau (Entfernung der Fundamente und der Versiegelungen) meist nicht vorgenommen wird oder werden kann, sei es aus finanziellen oder baugeologischen Gründen. Der Wald, insbesondere der Waldboden, wäre für immer verloren. Die Versiegelung und Verdichtung der Böden führt außerdem zu einer Verhinderung der Wasseraufnahme-, der Wasserspeicher- und der Wasserfilterfähigkeit der Böden. Die erforderliche Erschließung und die damit verbundenen großen einzuschlagenden Holzmengen verringern die Kohlendioxid-Senke des Waldes und die Kapazität für die Aufnahme von Kohlendioxid.

Insgesamt werden die riesigen Eingriffe in verschiedene Schutzgüter zu umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen (Waldausgleich, naturschutzrechtlicher Ausgleich) führen, die vor allem zu Lasten der im Bodenseegebiet ohnehin knappen landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen werden. Weitere Konflikte sind damit vorprogrammiert. Aus unserer Sicht ist der Bau von Windkraftanlagen im Waldgebiet des Hochbühl aufgrund der vorstehend aufgeführten Argumente und der offenen Unsicherheiten absolut nicht vertretbar. Die mit dieser aufwendigen Erschließung verbundenen Eingriffe stehen in keinem Verhältnis zum erwartbaren Windertrag, da der Standort nur über eine mittlere Windleistungsdichte verfügt.

Bereits durchschnittlich große Windkraftanlagen benötigen umfangreiche Fundamente mit einem Durchmesser von bis zu 35 Metern und einer Tiefe von vier Metern oder mehr. Bei den hier mit bis zu 300 Metern Gesamthöhe ungewöhnlich großen geplanten Windkraftanlagen, und der brüchigen Bodenbeschaffenheit des Hochbühls, ist mit einer deutlich größeren Dimensionierung der Fundamente zu rechnen. Hinzu kommt der Flächenverbrauch für die temporär benötigte Infrastruktur (Kranstellplatz, Wendeplätze, Parkplätze), sowie für die Errichtung der dauerhaft notwendigen Netz-Infrastruktur und Versorgungsleitungen. All diese Baumaßnahmen haben langfristige Auswirkungen auf den empfindlichen Waldboden, da es Jahrzehnte dauert, bis sich hochwertiger Waldboden regeneriert. Ein Hektar intakter Waldboden bindet bis zu 3000 Tonnen Kohlenstoff.

Schutzgut wASSER

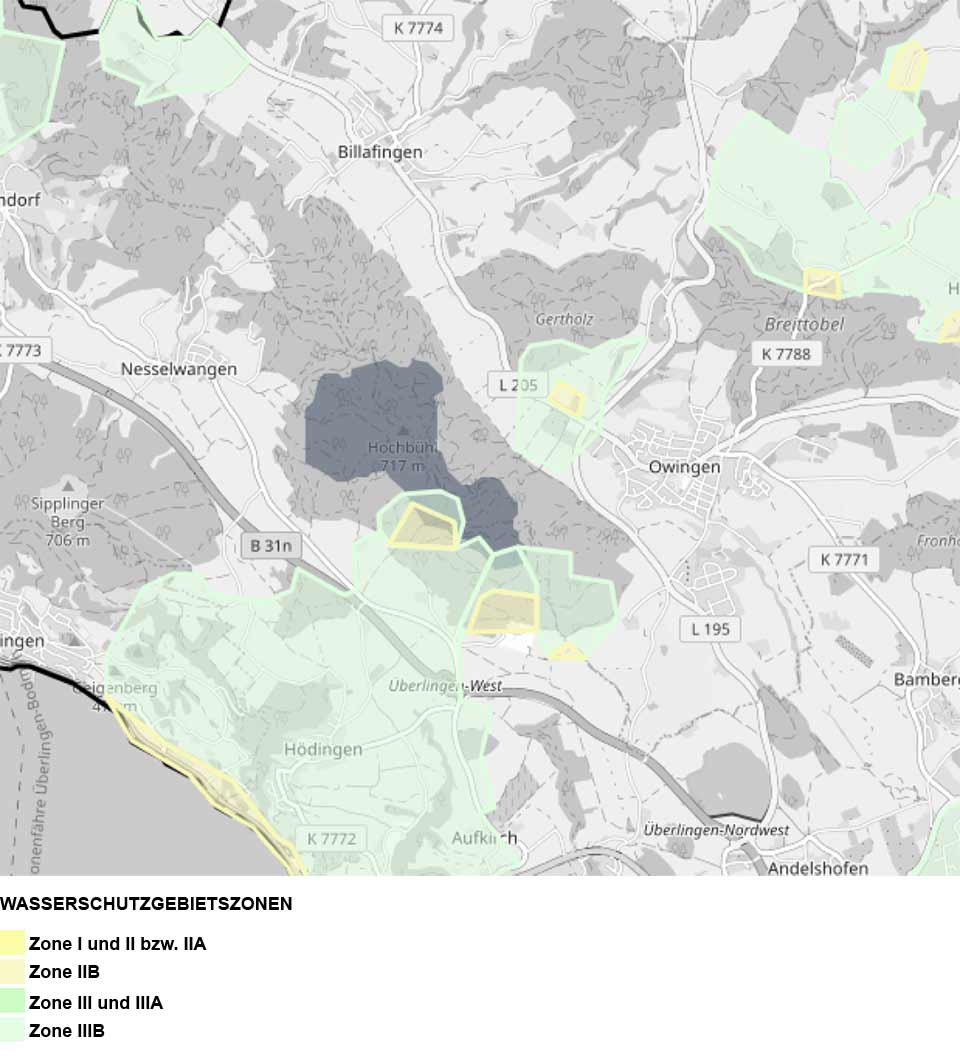

Die Wälder des Hochbühls fungieren auch als natürliche Wasserspeicher und -filter. Sie nehmen Niederschläge auf, reinigen das Wasser und tragen zur Grundwasserneubildung bei. Die Wasserschutzzonen rund um den Hochbühl sind von großer Bedeutung für die lokale Wasserversorgung. Die Errichtung von Windkraftanlagen könnte die Sicherheit dieser Schutzzonen gefährden, insbesondere durch den Abrieb von Partikeln der Rotorblätter sowie durch mögliche Kontamination des Oberflächen- und Grundwassers. Die ausgedehnten Waldgebiete zwischen dem Hochbühl und dem Kaien sind entscheidend für die Grundwasserneubildung, wobei zahlreiche Quellaustritte direkt davon abhängen. Einige Siedlungen beziehen ihr Wasser ausschließlich aus eigenen Quellen und sind nicht an externe Wasserversorgungen angeschlossen. Daher ist es zu erwarten, dass die massiven Eingriffe durch Windkraftanlagen erhebliche Nachteile für die Grundwasserneubildung mit sich bringen werden.

Die in der strategischen Umweltprüfung getroffene Bewertung („keine erkennbar erhebliche Beeinträchtigung“) ist für uns, angesichts der vorstehend dargelegten Sachverhalte in keinster Weise nachvollziehbar. In den tabellarischen Aufstellungen des Regionalverbandes werden Ausschlusskriterien genannt, die nur die hochrangigsten Schutzgebiete betreffen. Für weitere bisher geltende Ausschlussgründe von gesetzlichen Natur- und Umweltschutzgütern werden sehr erhebliche Konflikte festgestellt, die aber nicht zum Ausschluss der Windenergie führen.

Bedenklich erscheinen vor allem Überlagerungen mit Wasserschutzzonen (Zone II), Wasserschutzwäldern, Quellschutzgebieten und Gebieten mit hoher Grundwasserneubildung. Die Funktionen, die diese Bereiche für die erforderliche Klimaanpassung wahrnehmen, werden erheblich gestört (Wasserversorgung, -rückhaltung, -retention). Die als sehr erhebliche Konflikte benannten Vorsorgeabstände von 100 bis 200 Metern zu NSG, WSG I, Fließgewässern 1. Ordnung sind überholt, da sie auf Regelungen aus der Zeit zurückgreifen, als Windkraftanlagen eine Gesamthöhe von 120 bis 150 Meter aufwiesen. Es ist ein Abstand zu fordern, der mindestens der Kipphöhe entspricht, und zwar hinsichtlich der zu erwartenden Größenentwicklung im Geltungszeitraum des Regionalplans. Es sollten zusätzlich Puffer für abbrechende und weggeschleuderte Teile berücksichtigt werden. Dies entspräche Vorsorgeabständen von 400 bis 500 Metern.

Des Weiteren weisen wir auf folgende Sachverhalte hin: Eine durchschnittliche Windkraftanlage enthält im Maschinenhaus ca. 1200 Liter Getriebeöl, 600 Liter Kühlflüssigkeit und 250 Liter Hydrauliköl. Die Gefahrstoffe können bei einem Unfall oder einer Betriebsstörung den Waldboden kontaminieren, in Oberflächengewässer gelangen und über das Erdreich zu schweren Grundwasserverunreinigungen führen. Die Nähe zur Bodenseewasserversorgung wird nicht einmal erwähnt.

Schutzgut Klima

Wald wird nicht ohne Grund als „Grüne Lunge“ bezeichnet. Diese Metapher veranschaulicht treffend die lebenswichtige Funktion, die Wälder für die Erzeugung von Sauerstoff und die Verbesserung der Luftqualität erfüllen. Im Zentrum dieser Funktion steht der faszinierende Prozess der Photosynthese. Bäume und andere Pflanzen nutzen diesen biochemischen Mechanismus, um Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufzunehmen und in Sauerstoff umzuwandeln. Dabei wird der Kohlenstoff in der Biomasse der Pflanzen gespeichert, während der lebenswichtige Sauerstoff an die Atmosphäre abgegeben wird.

Die Effizienz dieses Prozesses ist beeindruckend; Bereits ein einzelner Baum von etwa 20 Metern Höhe kann täglich rund 10.000 Liter Sauerstoff produzieren. Diese Menge reicht aus, um den täglichen Sauerstoffbedarf von fünf bis zehn Menschen zu decken, der zwischen 500 und 2.000 Litern pro Person liegt.

Doch die Bedeutung der Wälder geht weit über die reine Sauerstoffproduktion hinaus. Sie fungieren als natürliche Luftfilter, indem sie Schadstoffe und Feinstaub aus der Luft binden. Ein Hektar Wald kann jährlich etwa zehn Tonnen CO2 speichern und trägt somit aktiv zur Reduzierung der Treibhausgase in der Atmosphäre bei.

Darüber hinaus beeinflussen Wälder das lokale Mikroklima positiv. Sie regulieren die Luftfeuchtigkeit, mildern Temperaturextreme ab und fördern die Luftzirkulation. In Gebieten wie dem Hochbühlbergrücken spielen Wälder eine besondere Rolle im regionalen Land-Seewind-System, indem sie zur Frischluftproduktion beitragen und den Luftaustausch unterstützen. Windkraftanlagen hingegen können das Mikroklima erheblich beeinflussen, indem sie lokale Temperaturen ansteigen lassen (unzerschnittene Wälder kühlen die Umgebung um 10 Grad herunter). Diese Veränderungen führen zu einem Temperaturanstieg an der Bodenoberfläche und können zur Austrocknung des Waldes beitragen. Der Hochbühl spielt eine wichtige Rolle im Land-Seewind-System der regionalen Ausgleichsströmungen und trägt zur Frischluftproduktion sowie zum Luftaustausch bei. Die Errichtung von Windkraftanlagen könnte diese Funktionen erheblich stören und somit negative Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben.

Angesichts dieser vielfältigen und lebenswichtigen Funktionen wird deutlich, wie wichtig der Schutz und Erhalt unserer Wälder ist. Jeder Baum, jeder Wald trägt dazu bei, die Luft, die wir atmen, zu reinigen und zu erneuern. Angesichts dieser vielfältigen Argumente ist der Bau von Windkraftanlagen im Waldgebiet des Hochbühls nicht vertretbar. Seine ökologischen und sozialen Funktionen überwiegen die potenziellen Vorteile dieser zusätzlichen Windkraftanlagen an diesem windschwachen Standort bei weitem. Der Verein Gegenwind Hochbühl e.V. setzt sich dafür ein, diesen wertvollen Lebensraum für zukünftige Generationen zu erhalten und nachhaltige Alternativen zur Energiegewinnung zu fördern.

Mach mit!

Du hast Lust, dich einzubringen und auch zu engagieren? Oder möchtest du uns finanziell unterstützen? Egal wie, wir benötigen dein Engagement!

Du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns über deine Unterstützung!